- ホーム

- ブログ

- 「モチベーション」関連記事

- やる気のある人材とやる気のない人材の違いとは?

やる気のある人材とやる気のない人材の違いとは?

「Aさんはやる気があるのに、Bさんはやる気が感じられない・・・。」

今回は、やる気のある人材とやる気がない(なさそうに見える)人材の違いを見極めるために知っておきたい「自己決定理論」についてお伝えしていきますので、ぜひご覧ください。

自己決定理論とは?

アメリカの心理学者であるエドワード・デシとリチャード・ライアンが提唱し、多くの心理学者から支持されているのが「自己決定理論」です。取り組むことを自ら選び、自分の意志でやっているのだという実感を持つことが、内的なモチベーションを高めるという理論です。

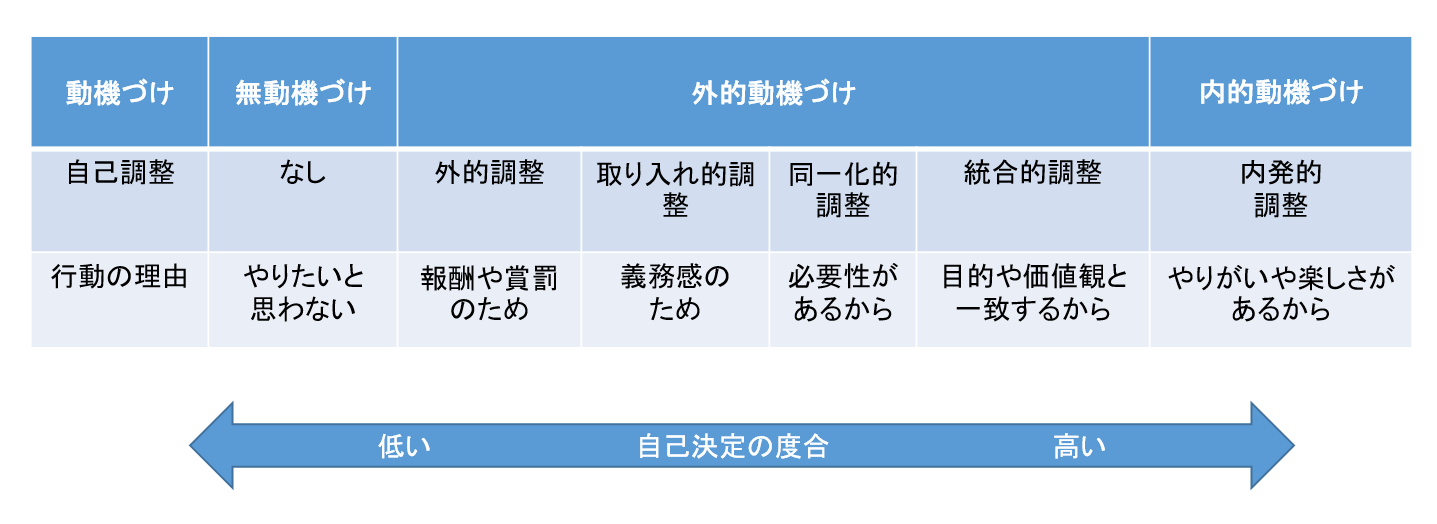

動機づけがされていない場合や外的動機づけの場合は、自己決定の度合いが高い内的動機づけよりも、意志が弱くなるといわれています。下の図のように外的動機づけにも段階があり、アプローチによって変化するなど連続性があります。

「やる気がない」無気力から「やる気がある」までの6つの段階

段階①:無動機

段階②:外的動機づけ – 外的調整(報酬や賞罰のため)

報酬を得るため、罰を避けるため動機付けられている状況です。外的要因によって行動が調整されています。

段階③:外的動機づけ – 取り入れ的調整(義務感のため)

部分的に内的動機づけの内在化が起こっており、明確な外的要因がなくても行動が見られます。ただ、目的は人から認められたい、自らの不安を下げたい、恥を避けたい(自己価値を守る)等で多少自己決定的な部分もあります。外的要因によって行動が調整されている状態です。

段階④:外的動機づけ – 同一化的調整(必要性を感じるため)

行動に価値があると考え、自分が得られることが同一化している状態です。自分のためになる、または将来のためになるなど個人的に重要だと考えているから行動しています。

段階⑤:外的動機づけ – 統合的調整(目的・価値観と一致するため)

自己決定の度合いが高まり、行動に対する同一化が進み、矛盾なく自分の価値観と一致しているため行動が行われている状態です。何かのためではなく、自分にとって意味があるという状態であり、無理なく、自然体で行動することができています。

段階⑥:内的動機づけ – 内発的調整(やりがい・楽しさを感じるため)

完全に自己決定的な状況で行動自体が目的となっており、それに対して興味や楽しさなどの感情があるから自発的に行動しています。

自己決定理論では外的要因は悪いもので内発的要因が正しい等の単純な構造ではなく、組み合わせによって段階が組まれていることが分かります。

モチベーションは状況によって変化する

調整段階は常に一定ということはありません。はじめは興味関心がないことでも、好きになる場合もあります。ここで大切なのが、モチベーションは一定ではなく、変化することです。例として会社員がTOEICの勉強するモチベーションの変化について見ていきましょう。

モチベーションの変化

- 【最初】会社からTOEICで600点必要だと言われて、苦手な英語を勉強しだした。(外的調整)

- 【1週間後】資格をとらなければという思いが強くなり試験に向けて勉強している(取り入れ的調整)

- 【1ヶ月後】英語を話せる先輩が海外駐在員に抜擢された。英語ができれば仕事の幅が広がり、駐在員になれるかもしれないと感じ、勉強に取り組むようになった。(同一化的調整)

- 【2ヶ月後】もともと海外で仕事をしたいという思いで入社した理由を思い出した。会社が終わって眠くても自分の将来に必要という思いで勉強を続けた。(統合的調整)

- 【現在】TOEICの勉強と並行して、英会話教室に通い出した。英語が理解できる、話せることがとても楽しい。(内発的調整)

まとめ

- 自己決定理論とは、内的なモチベーションを高める理論

- 「やる気がない」から「やる気がある」までの6つの段階がある

- モチベーションは状況によって変化する

まずは、周りの人たちがどの段階で動機づけされているのか、仕事ぶりをよく観察してみることから始めてみましょう。一見やる気がなさそうに見える人でも、どの段階で動機づけされているのかを観察していくと、工夫次第で内的動機づけがある状態へと導くことができるかもしれません。

また、部署や役職などによる違いや置かれている状況によっての違いなどについても観ていくと、我が社における、やる気のある人の“人物像”が浮かび上がってくると思います。

新型コロナウイルスの影響が続く中、人事部が積極的に従業員のモチベーション向上に関わり、従業員満足度の向上につなげていきたいとお考えの人事部様、研修担当者様向けに「部下のモチベーション向上」研修に関するご相談を無料でお受けしています。

お気軽にお問い合わせください。

↓

-

【調達部内会議】部内会議で解決できること(取適法対策編)〜「法令遵守の不安」を調達チームの確かな行動に変える3つのステップ〜

「取適法への対応が必要なのは理解しているが、具体的に現場の調達部員にどのような指示を出し、どこまで徹底させる

【調達部内会議】部内会議で解決できること(取適法対策編)〜「法令遵守の不安」を調達チームの確かな行動に変える3つのステップ〜

「取適法への対応が必要なのは理解しているが、具体的に現場の調達部員にどのような指示を出し、どこまで徹底させる

-

【調達人材育成】取適法を遵守しながら成果を出す!調達部員の「価格交渉力」を高める指導のポイント5つ

「取適法で『買いたたき』などの禁止事項が強化され、調達部員にどこまで踏み込んだ価格交渉をさせてよいのか、その

【調達人材育成】取適法を遵守しながら成果を出す!調達部員の「価格交渉力」を高める指導のポイント5つ

「取適法で『買いたたき』などの禁止事項が強化され、調達部員にどこまで踏み込んだ価格交渉をさせてよいのか、その

-

【大阪】2026年1月26日(月)「購買課長研修(オンライン)」登壇のご報告

調達部員に任せきりの『個人プレー』が目立ち、トラブルが起きるまで状況を把握できないことが多くて不安を感じている

【大阪】2026年1月26日(月)「購買課長研修(オンライン)」登壇のご報告

調達部員に任せきりの『個人プレー』が目立ち、トラブルが起きるまで状況を把握できないことが多くて不安を感じている

-

【調達組織風土改革】「これ、おかしいな?」を放置しない!調達部員の不満を調達チーム全体の課題に昇華させる”5つの質問”

「調達部員が現場で『このやり方は非効率だ』と感じていても、それが単なる不満や愚痴として流されてしまい、調達チ

【調達組織風土改革】「これ、おかしいな?」を放置しない!調達部員の不満を調達チーム全体の課題に昇華させる”5つの質問”

「調達部員が現場で『このやり方は非効率だ』と感じていても、それが単なる不満や愚痴として流されてしまい、調達チ

-

【調達マネジャーの心得】トラブル時こそ「心の余裕」を!調達チームに安心感を与える自己管理のポイント5つ

「トラブルが重なると、つい感情的になり、調達部員に対して強い口調で接してしまったあとに後悔してしまう。・・・

【調達マネジャーの心得】トラブル時こそ「心の余裕」を!調達チームに安心感を与える自己管理のポイント5つ

「トラブルが重なると、つい感情的になり、調達部員に対して強い口調で接してしまったあとに後悔してしまう。・・・

応援のチカラ

まずはお気軽にお問い合わせくださいね。

電話番号:090-4593-3959

受付時間:10:00〜18:00

定休日 : 土日祝

所在地 : 神奈川県川崎市中原区下小田中1-32-5 会社概要はこちら